In der Rubrik Pflanze des Monats stellen wir in den Vegetationsmonaten von März bis Oktober interessante Pflanzen und Pflanzenarten aus unserem Garten vor. Jede Pflanze kann im Botanischen Garten Leipzig vor Ort aufgesucht und ihre Besonderheit entdeckt werden.

2022

Kiwifrüchte - Strahlengriffelgewächse (Actinidiaceae)

Die Kiwifrucht stammt ursprünglich aus China. Ihr eigentlicher Name „míhóutáo“ bedeutet so viel wie „Makakkenbeere“. In den 1940er Jahren in Neusseeland eingeführt wurde sie dort schnell zu einem Exportschlager – der jedoch noch eines typischen Namens bedurfte. Nicht ohne Selbstironie vermarkteten die Neuseeländern, die von den Australien gerne als „Kiwis“ bezeichnet werden, die „míhóutáo“ unter dem Namen Kiwifrucht. So oder als Kiwibeere sollte diese Frucht auch in Deutschland bezeichnet werden, denn der Name Kiwi allein bezeichnet den flugunfähigen Wappenvogel Neuseelands.

Kiwipflanzen in Deutschland kultivieren

Die Kiwifrucht gehört zur Gattung Actinidia und ist mit mehreren Arten auch in Deutschland winterhart. Die bei uns angebotenen Kiwifrüchte werden allerdings fast alle importiert. Für den Hobbygärtner eignet sich jedoch durchaus Actinidia arguta oder Actinidia deliciosa. Diese kleinen Kiwipflanzen blühen im Mai und ihre etwa stachelbeergroßen Früchten werden im Oktober reif, fast schon wenn sich ihr Laub gelb zu färben beginnt.

Strahlengriffelgewächse

Actinidia ist die namensgebende Gattung der Actinidiaceae oder Strahlengriffelgewächse. Der Name rührt von den vielen Griffeln her, von denen jeweils einer ein Fruchtblatt versorgt. Im Querschnitt erscheinen die kleinen Samen dann strahlenförmig angeordnet.

Achtung: etliche Actinidia-Arten sind zweihäusig, d.h. es gibt männliche und weibliche Pflanzen. Nur die weiblichen machen Früchte - aber auch nur wenn eine männliche Pflanzen in der Nähe für Pollen und somit Bestäubung sorgen kann!

Common button bush - übersetzt ins Deutsche "Knopfbusch" (Berzelia lanuginosa)

Die Pflanzenreiche der Welt werden in die Holarktis, Neotropis, Palaeotropis, Australis, Antarktis und Capensis untergliedert. Die Capensis ist dabei das kleinste und umfasst nur die Provinz „Western Cape“ in Südafrika. Die Capensis hat sich sehr lange völlig unabhängig von allen anderen Reichen entwickelt, ein Austausch von Samen und Früchten ist nämlich nahezu unmöglich: Die Region ist im Westen, Süden und Osten vom Atlantischen und Indischen Ozean umgeben und im Norden befindet sich mit der Namib und der Kalahari für viele Pflanzen eine nahezu unüberwindbare Wüstenzone. Auch die Drakensberge im Osten stellen eine natürliche Barriere dar.

Dementsprechend entwickelten sich in der Capensis einige endemische Familien, also solche, die ausschließlich hier vorkommen. Dazu gehören die Geissolomataceae, Penaeaceae, Stilbaceae, Grubbiaceae und Bruniaceae. Letztere sind mit Berzelia lanuginosa im Foto dargestellt. Die Bruniaceae bilden als einzige Vertreter die Ordnung Bruniales, die wiederum den Asterales (z.B. mit Asteraceae und Campanulaceae) relativ nahe stehen. Wie diese bilden die Bruniaceae komplexe Blütenköpfchen aus, allerdings ohne das den Asteraceae typischen Involucrum. Die Einzelblüten sind winzig und werden gerne von Käfern aufgesucht. Berzelia ist häufig mit verschiedenen Ericaceae zu finden. Beide haben in der Capensis zusammen mit Familien wie die Rhamnaceae oder Rutaceae sehr feine, kleine nadelige Blätter, weshalb die Capensis in Südafrika auch als „Fynbos“ (etwa Feinblatt) bezeichnet wird.

Im neuen Südafrikabeet des Botanischen Gartens ist ebenfalls eine Bruniaceae zu finden.

Alle Bilder stammen von Wolfgang Teschner

Die durchwachsene Silphie (Silphium perfoliatum)

Die durchwachsene Silphie (Silphium perfoliatum) hat ihren Namen aufgrund der sehr charakteristischen Blätter bekommen. Die Blätter sind gegenständig und ohne deutlichen Blattstiel. Die Gegenblätter sind quasi gegenüberliegend miteinander verwachsen. Die Verwachsung ist sehr dicht und bildet eine kleine Mulde, in der sich gut Regenwasser ansammeln kann. Solche dichten Blattgründe sind sonst vor allem von den dichten Bromelienrosetten bekannt. In ihnen können sich kleine Teiche bilden, die in Südamerika Lebensraum für viele kleine Tiere wie auch die Pfeilgiftfrösche bieten.

Die Silphie blüht zu einer Zeit, in der die meisten anderen Pflanzen schon verblüht sind und kann somit eine Lücke im Nektarangebot für viele Insekten schließen. Allerdings ist die Silphie nicht heimisch, sie kommt ursprünglich aus Nordamerika. Ihre enorme Wuchsleistung – sie erreicht innerhalb eines Jahres locker Höhen von über 3 m – macht sie zu einer interessanten Energiepflanze, z.B. für die Herstellung von Bioethanol. Da die Silphie anders als der oft hierfür genutzte Mais auch Nektar anbietet, ist sie aus ökologischer Sicht vorzuziehen.

Die Silphie gehört in die nähere Verwandtschaft der Sonnenblumen und hat ebenso gelbe Blüten. Im Botanischen Garten ist sie sowohl in der systematischen Abteilung als auch in der Nordamerika-Abteilung zu finden.

Rosaceae vs. Ranunculaceae

Manche Pflanzen sehen von weitem einander ganz ähnlich, gehören jedoch ganz unterschiedlichen Pflanzenfamilien an. Besonders deutlich wird dies, wenn wir uns Vertreter der Rosaceae und der Ranunculaceae genauer anschauen. So blühend sowohl die meisten Hahnenfüße (Ranunculus) und die Fingerkräuter (Potentilla) wie auch die mit ihr nah verwandten Erdbeeren (Fragaria) leuchtend gelb und haben auch in etwa die gleiche Größe sowie jeweils 5 Blütenblätter. Unterscheiden kann man die beiden Gattungen wie auch die Familien selbst an einem wichtigen Detail ihrer Blätter: Die Rosengewächse und so auch die Erdbeere haben immer Nebenblätter, die Hahnenfüße aber niemals.

Nebenblätter sind kleine, paarige und oftmals grüne Auswüchse an der Basis des Blattstieles. Mit anderen Worten: das Fehlen eines Merkmales ist dennoch ein Merkmal. Mithilfe von Fotos Pflanzen bestimmen ist sehr schwierig und führt oftmals in die Irre. Fotos von Pflanzen ohne die Blattbasis sind entsprechend kaum zu gebrauchen.

Berberitzen (Berberis)

Auf die Frage, welche Unterschiede es zwischen Pflanzen und Tieren gibt, bekommt man manchmal die Antwort, Pflanzen wären festgewachsen, Tiere nicht. Das stimmt zwar in den meisten Fällen, aber es gibt auch viele festgewachsene Tiere – etwa die Seeanemonen – und freibewegliche Pflanzen, z.B. die Entengrütze auf Teichen. Und wie sieht es mit der Bewegung aus? Auch das ist die einhellige Antwort, Tiere bewegen sich, Pflanzen nicht.

Schaut man jedoch genauer hin, dann bewegen sich alle Pflanzen – allerdings für die zeitliche Dimension, in der die Menschen leben, kaum wahrnehmbar. Oft können erst Zeitrafferaufnahmen die Bewegung der Pflanzen für uns sichtbar machen. Viele dieser Bewegungen gehen mit Wachstum einher. Doch es gibt auch spektakuläre Ausnahmen, etwa bei der Sinnpflanze (Mimosa pudica) oder der insektenfressenden Venusfliegenfalle (Dionaea muscipula).

Dies sind allerdings nicht-heimische Exoten, und wie sieht es in unserer heimischen Flora aus? Tatsächlich gibt es bei der normalen Berberitze dazu ein bemerkenswertes Beispiel. Ihre leuchtend gelben Blüten locken viele Insekten an, die sich an ihrem Nektar laben wollen. Aber nicht einfach so: Die Blütenbesucher sollen eben auch bestäuben, also mitgebrachten Pollen auf die Narbe übertragen und dann auch wieder welchen für die nächste Blüte mitnehmen. Je länger sich die Bestäuber, etwa kleine Bienen und Fliegen, in der Blüte aufhalten, desto wahrscheinlicher kommt es zur Pollenübertragung.

Und das erzwingen die Blüten mit einem Trick: berührt ein Beinchen die Basis der Nektarblätter, so registrieren die das und klappen augenblicklich zusammen. Sie halten die Beinchen der verdutzten, manchmal sogar in Panik geratenen Bestäuber ein paar Sekunden fest, ehe diese sich (unversehrt) befreien können und weiterfliegen.

Mit einer Bleistiftspitze oder einer kleinen Nadel läßt sich ein Blütenbesuch simulieren. Allerdings dauert das Zuschnappen nur Sekundenbruchteile, und auch unser Fotograf Wolfgang Teschner hatte seine liebe Mühe, dieselbe Blüte vor und nach einer Berührung im Bild festzuhalten – es ist ihm aber super gelungen!

Die Blütezeit der Berberitzen beginnt bereits Mitte April, zieht sich aber auch noch lange in den Mai hinein. Im Botanischen Garten Leipzig sind sie im System und im asiatischen Bereich zu finden.

(P.S.: Die im Herbst reifenden Steinfrüchte der Gewöhnlichen Berberitze – Berberis vulgaris – enthalten viel Vitamin C und können zu exklusiver Marmelade verarbeitet werden.)

Der asiatische Lebkuchenbaum (Cercidophyllum japonicum)

Der asiatische Lebkuchenbaum (Cercidophyllum japonicum) wächst auch im Botanischen Garten im asiatischen Bereich der geographischen Abteilung. Er wird vom Wind bestäubt und so zeigt auch er standesgemäß das Phänomen der Zweihäusigkeit: es gibt männliche und weibliche Individuen. Das verhindert sehr effektiv die Selbstbestäubung: da die weibliche Pflanze nur weibliche Organe besitzt, können so auch keine Pollen von ihr selbst auf die eigenen Narben gelangen. Da der Wind weder schmecken noch sehen oder riechen kann, sind die Blüten windbestäubter Arten eher unscheinbar, denn es werden weder Kelch- noch Blütenblätter ausgebildet. Die würden bei der Bestäubung nur stören: Der im Wind verwehte Pollen würde von den Blütenblättern aufgefangen und könnte dann nicht mehr das Empfängnisorgan der Blüte, die Narbe erreichen. Die allermeisten windbestäubten Arten blühen daher sogar vor dem eigentlichen Laubaustrieb, etwa die Buchen, Eichen, Birken oder Haseln.

So fehlen auch dem Lebkuchenbaum die Blütenblätter. Dennoch sind die langen, weit in den Luftraum hineinragenden Narben leuchtend rot gefärbt. Ob diese Farbe vielleicht doch ein paar Insekten anlockt, oder die Farbe möglichen Fressfeinden nur welkes Laubwerk suggerieren soll ist bisher noch nicht geklärt.

Übrigens sind auch Ulmen windbestäubt, aber einhäusig. Sie vermeiden Selbstbestäubung, indem die männlichen und die weiblichen Blüten um einige Wochen versetzt blühen – sogar mit einer kleinen Blühpause dazwischen.

Achten sie also in diesen Tagen auf die unscheinbaren Blüte unserer Bäume, auch wenn sie ein nicht so spektakuläres Blütenmeer abgeben wie die unter ihnen blühenden Frühlingsblüher!

Ansichten von Pflanzen

Das Pflanzenleben wird gerade wieder sichtbar und lockt viele Fotografen in die Natur – und in den Botanischen Garten. Vielleicht ist das gerade der richtige Zeitpunkt, einmal darüber zu reflektieren, aus welcher Sicht man da eigentlich fotografiert. Denn wir würden uns sehr freuen, wenn der oder die eine oder andere uns ihre Fotos auch für wissenschaftliche Zwecke zur Verfügung stellt, zum Beispiel im neuen LifeGate-Projekt des Botanischen Gartens unter lifegate.idiv.de

Wir Menschen haben eine Vorderseite (Bauch) und eine Rückseite (Rücken). Blüten auch. Wissenschaftlich spricht man da von der Ventralseite (Bauch) und der Dorsalseite (Rücken), denn vorne und hinten wäre aus der Sicht des Betrachters unterschiedlich. An der Dorsalseite setzt der Blütenstiel an.

Unsere Frühlingsboten Märzenbecher und Schneeglöckchen machen dies eindrucksvoll deutlich: Die Vorder- bzw. Ventralseite der Blüte ist bei beiden nach unten geöffnet. Um diese Seite im Bild festzuhalten, muss man die Blüte entweder mit der Hand umdrehen oder man muss sich entsprechend tief bücken. Leider tut dies kaum jemand, so dass man im Internet hunderttausende Bilder von Schneeglöckchen und Märzenbecher in allen möglichen Ansichten von oben bis seitlich findet, aber eben nicht von vorne.

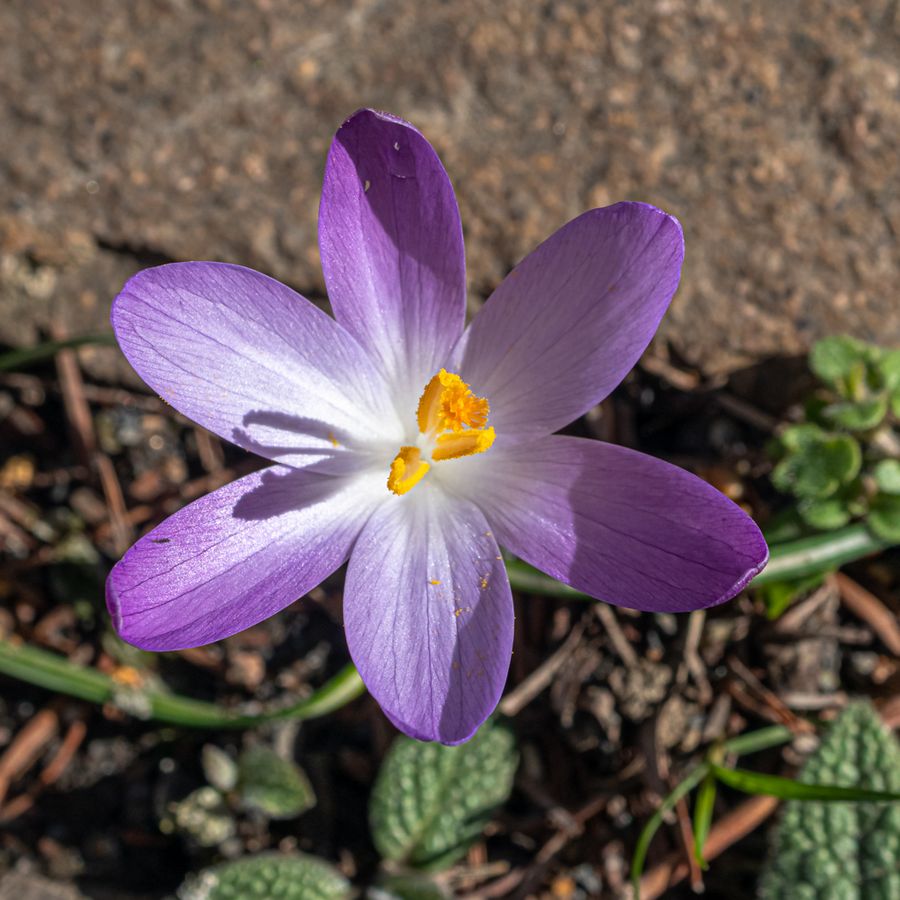

Die Blüten der Krokusse oder des Scharbockskrautes öffnen sich nach oben, so dass man von oben betrachtet direkt die Ventralseite anschaut. Hier fehlen auf Fotos oftmals die seitlichen (Lateral-) Ansichten, welche für die eindeutige Bestimmung einer Pflanze unbedingt erforderlich sind: Besitzt die Pflanze Kelchblätter? Wie sehen die aus? Wie viele sind es?

Ein weiteres Problem bei der Dokumentation von Pflanzenarten betrifft die Begriffe Blüte und Blütenstand. Schneeglöckchen, Märzenbecher und Krokusse besitzen einzelne Blüten. Später im Jahr finden sich immer mehr Arten, bei denen mehrere Blüten zu einem mehrblütigen Blütenstand zusammengefasst sind. Typische Beispiele wären hier bei den Selleriegewächse oder den Asterngewächse zu finden.

Zu letzterer Familie zählt auch der Huflattich (Tussilago farfara), der bereits jetzt zahlreich zu sehen ist. Von oben (also ventral) betrachtet, besitzt der Huflattich ca. 25 fertile Einzelblüten in der Mitte und um die 100 sterile Blüten am Außenrand seines Blütenstandes. Mit anderen Worten: das „Blütenbild“ des Huflattichs ist gar kein Bild EINER Blüte, sondern von mindestens 25 einzelnen. Um ein Foto einer einzelnen Blüte von der Seite aufzunehmen, müsste man das Köpfchen aufschneiden und zerlegen, denn seitlich betrachtet sind die einzelnen fertilen Blüten nicht nur von den sterilen verdeckt, sondern zusätzlich von grünlich-bräunlichen Hüllblättchen. Diese Hüllblättchen wiederum sind ebenfalls unabdingbar, um so bekannte Gattungen wie die Flockenblumen (Centaurea) oder Disteln (Cirsium und Carduus) genau bestimmen zu können.