Nachfolgend finden Sie alle aktuellen Informationen aus unserer Arbeitsgruppe.

2025

Von der Haustür bis nach Galapagos – Tiere aus aller Welt

Die im Rest des Jahres nur für den Lehrbetrieb zugängliche Zoologische Lehr- und Studiensammlung präsentiert zur Museumsnacht eine Vielzahl außergewöhnlicher Präparate aus fast 200 Jahren Sammlungstradition.

Programm

- Tarnen und Täuschen: Findest du mich? Krabbeltiere aus aller Welt.

- Erwünschte und unerwünschte Weltenbummler: Entdecken Sie kleine Reisende unter dem Mikroskop.

- Die Welt von Lurchi und seinen Freunden: Entdecken Sie Amphibien und Reptilien aus nächster Nähe.

- Godzilla und Galapagos von oben: Erfahren Sie, wie mit Hilfe von Drohnen Meerechsen geschützt werden können und wie Sie dabei mithelfen können!

- Entdeckungsreise durch die Sammlung: Ein tierisches Quiz für Kinder. Begebt Euch auf Entdeckungsreise durch die Sammlung.

Exkursion: Vogelexkursion Südfriedhof, Leipzig

Datum: 24.04.2025 und 08.05.2025

Kontakt

Dr. Timm Reinhardt

Ronny Wolf

Artikel

Das Leipziger Universitätsmagazin, Im Institut für Biologie gibt’s jetzt neue Labore in altem Gewand, 23.04.2025

Das altehrwürdige Gebäude der Fakultät für Lebenswissenschaften in der Talstraße 33 steht unter Denkmalschutz. Sehr schön, aber mitunter schwierig. Labore und Arbeitsräume auf den neuesten Stand zu bringen, ist eine Herausforderung. In der 4. Etage, wo es sich um die molekulare Evolution und Systematik der Tiere dreht, wurde rund ein Jahr gearbeitet, um beste Bedingungen für die Forschenden zu schaffen. „Einmal komplett alles Alte raus, dann Neues rein. Das war überfällig, das war wichtig – und das Ergebnis kann sich sehen lassen“, urteilt Prof. Dr. Sebastian Steinfartz, der hier mit seiner Arbeitsgruppe tätig ist.

„Das einzige, was hier geblieben ist, ist die Hülle“, sagt Stefan Schaffer, technischer Angestellter, bei der Begrüßung in einem der molekularen Labore. „Elektrik, Lüftung, Ausstattung, hier ist wirklich alles neu.“ Man habe sich auch alles neu aufgeteilt, „das Ganze ein bisschen moderner strukturiert“, trotz der unverrückbaren Wände. Stolz und Freude schwingen mit, wenn Schaffer berichtet und sein Blick über die Arbeitsflächen, den Chemikalienschrank und die Eismaschine wandert.

Kontakt

Prof. Dr. Sebastian Steinfartz

2024

Artikel

Galapagos Conservation Trust, News, Our Blog, Galapagos Photography Competition 2024: And the winner is…, 31.07.2024

Platzierungen

- Gesamtsieger in diesem Jahr: Tim Karels, actiongeladenen Aufnahme von zwei Gelbscheitel-Nachtreihern

- Platz in der Gesamtwertung: Mark Goodison, bezaubernden Aufnahme eines Galapagos-Seelöwenjungen auf Fernandina

- Platz insgesamt & 2. Platz Vögel von Galapagos: Denisse Dalgo, Spiegelbild

Die diesjährige Jury bestand aus der BBC-Moderatorin, Produzentin und Filmemacherin Hannah Stitfall, dem Ranger und Fotografen des Galapagos-Nationalparks, Diego Bermeo, dem leitenden Kurator für Reptilien am Naturhistorischen Museum, Patrick Campbell und der Geschäftsführerin unseres Wettbewerbssponsors Mundy Adventures, Edwina Lonsdale.

Die Kategorien in diesem Jahr waren Tiere in Aktion, Vögel auf Galapagos, Neues Leben, die Farben von Galapagos, Unterwasserwunder und Menschen auf dem Archipel. In diesem Jahr wurden fast 300 Fotos aus fast 20 verschiedenen Ländern eingereicht und eine Auswahl der besten Bilder wird im GCT-Kalender 2025 erscheinen.

Artikel

Galapagos Conservation Trust, News, Our Blog, An interview with marine iguana expert Denisse Dalgo, 30.07.2024

Wir sprachen mit Denisse Dalgo, Doktorandin an der Universität Leipzig, die am Projekt „Iguanas from Above“ (Iguanas von oben) mitarbeitet, über ihre Arbeit zur Untersuchung der Auswirkungen von El Niño auf Meeresleguane.

Wir wissen, dass Galapagos derzeit die Auswirkungen von El Niño zu spüren bekommt. Wie wirkt sich dieses Klimaereignis auf die Meerechsen aus, und wie können wir die Technologie nutzen, um diese Auswirkungen zu überwachen?

El Niño führt zu deutlich wärmeren Wasserbedingungen auf den Galapagos-Inseln, die die Verfügbarkeit der wichtigsten Nahrungsquelle des Meerechsen, der Algen, verringern. In der Vergangenheit haben El-Niño-Ereignisse zu Unterernährung, Gewichtsverlust und erhöhter Sterblichkeitsrate bei Meerechsen-Populationen geführt.

Während einer kürzlich durchgeführten Expedition beobachteten wir bei einigen Tieren Anzeichen eines schlechten Gesundheitszustands, der wahrscheinlich auf die geringere Verfügbarkeit von Nahrung zurückzuführen ist. Diese Knappheit könnte sich auch auf den Fortpflanzungserfolg auswirken, was zu einer geringeren Paarungsrate und einer geringeren Überlebensrate der Nachkommen führt.

Um die Auswirkungen des diesjährigen El Niño auf die Meerechsen wirksam zu überwachen, ist die Technik unser Verbündeter. Wir setzen Drohnen für Erhebungen aus der Luft ein, um die Populationsdichte, die Verteilung und die Lebensraumbedingungen zu bewerten, ohne die Tiere zu stören. Wir setzen auch nicht-invasive genetische und molekulare Methoden ein. Durch die Entnahme von Kotproben und die Verwendung genetischer Marker können wir die primär gefressenen Algenarten identifizieren und Veränderungen in der Zusammensetzung der Nahrung im Vergleich zu den Vorjahren bewerten. So können wir verfolgen, wie die Meerechsen ihre Futtergewohnheiten als Reaktion auf die veränderte Verfügbarkeit von Algen anpassen.

Kontakt

Denisse Dalgo

Pflichtpraktikum: Ökologie Lehramt, Sächs. Schweiz, Rohbacher Teiche, Stadt Leipzig

Zeitraum: 08.07.2024 - 13.07.2024

Das Praktikum findet im Rahmen von verschiedenen Tagesexkursionen statt, anschließend mit Bestimmung im Kursraum.

Pflichtpraktikum: Ökologie Bachelor, Grumbach & Lauterbach (Hainich)

Grumbach: 15.06.2024 - 21.06.2024

Lauterbach (Hainich): 15.06.2024 - 21.06.2024

Kontakt Grumbach

Dr. Detlef Bernhard

Kontakt Lauterbach (Hainich)

Prof. Dr. Sebastian Steinfartz

Dr. Timm Reinhardt

ECCB 2024

7th European Congress of Conservation Biology

"Biodiversity positive by 2030"

17.-21.06.2024

Bologna, Italy

There is hope - (ECCB short film)

Programm

Poster

Denisse Dalgo, 20.06.2024

“Diversity of foraging niches of the Galápagos marine iguanas (Amblyrhynchus cristatus)”

Posteransicht

Andrea Varela, 20.06.2024

"Drones and citizen science to monitor endangered Galápagos marine iguanas"

Posteransicht

Mit dem Team des Planungsbüros hochfrequent (Frank Meisel, Norman Menke, Marina Röder) haben wir uns die Flächen des ehemaligen Tagebaugeländes „Witznitz“ abgeschaut. Auf den Freiflächen wurden Ausgleichsmaßnahmen geschafften mit Habitatstrukturen wie Stein- und Totholzhaufen sowie Tümpel für Kleinsäuger, Amphibien und Reptilien. [erfahren Sie mehr…]

Neben den Freiflächen gab es Einblicke in die Krötenauswilderungsstation.

Wir bedanken uns herzlich bei den Mitarbeiter:innen von hochfrequent für diese tollen Einblicke.

Artikel

Galapagos Conservation Trust, News, Our Blog, Iguanas from Above: Drones, citizen science and machine learning, 23.05.2024

Das Projekt „Iguanas from Above“ setzt modernste Technologie ein um den Gesundheitszustand der Meeresleguanenpopulationen im gesamten Galapagos-Archipel zu bewerten.

Iguanas from Above begann im Wesentlichen mit einer Pilot-Feldsaison im Frühjahr 2020. Damals waren wir ein Team von nur zwei Personen - ich und die heutige Doktorandin Andrea Varela -, die von einem Boot aus Drohnen an einer handvoll Standorte fliegen ließen, in der Hoffnung, dass die neue Methode funktionieren würde.

Heute, Anfang 2024, haben wir das gesamte Verbreitungsgebiet des Meerechsen auf allen 13 Hauptinseln erfasst. Dies ist das erste Mal, dass eine so umfassende Erfassung dieser emblematischen Art durchgeführt wurde, und liefert Daten, die für die Bewertung der Auswirkungen der derzeitigen El-Niño-Bedingungen auf die Populationen der Meerechsen von entscheidender Bedeutung sein werden. Jetzt liegt der Schwerpunkt auf der Zählung der Meerechsen anhand unseres enormen Fotodatensatzes. Derzeit liegen uns vorläufige Zahlen für etwa die Hälfte der Inseln vor, und unser Ziel ist es, bis Anfang 2025 die Populationsgrößen für alle 11 Unterarten zu berechnen.

Unsere Arbeit wurde durch die Bemühungen von Tausenden von Online-Freiwilligen, die bei der Zählung der Leguane über unser Projekt auf der Citizen-Science-Plattform Zooniverse.org mithelfen, erheblich erleichtert.

Kontakt

Dr. Amy MacLeod

Andrea Varela

Von der Mücke bis zum Elefanten – Faszinierende Tierwelt

Die im Rest des Jahres nur für den Lehrbetrieb zugängliche Zoologische Lehr- und Studiensammlung präsentiert zur Museumsnacht eine Vielzahl außergewöhnlicher Präparate aus fast 200 Jahren Sammlungstradition.

Programm

-

Tarnen und Täuschen: Findest du mich? Die facettenreiche Welt der Krabbeltiere.

-

Augen auf – Kleines ganz groß: Sie leben in der Erde und im Wassertropfen. Erst unter dem Mikroskop zeigt sich die wunderbare Vielfalt der Kleinstlebewesen.

-

Entdeckungsreise durch die Sammlung: Ein tierisches Quiz für Kinder. Begebt Euch auf Entdeckungsreise durch die Sammlung.

-

Mit anderen Augen sehen: Fühl mal - Gefährlich oder harmlos?

-

Die Welt aus der Froschperspektive: Entdecken Sie Amphibien und Reptilien aus nächster Nähe.

-

Godzilla und Galapagos von oben: Erfahren Sie, wie mit Hilfe von Drohnen Meerechsen geschützt werden können und wie Sie dabei mithelfen können!

Artikel

Galapagos Conservation Trust, News, Our Blog, How can we use technology to save the Galapagos marine iguana?, 02.05.2024

Können Sie einen kurzen Überblick über das Projekt „Iguanas from Above“ geben und was Sie zu erreichen hoffen?

Das Projekt „Iguanas from Above“ begann 2020 mit seiner Pilotphase im Feld. In dieser Zeit haben wir Drohnen als innovative und nicht-invasive Methode zur Überwachung von Kolonien der charismatischen Galapagos-Meerechsen getestet. Wir konnten die Vorteile und die Präzision dieses Ansatzes bestätigen und haben in den letzten vier Jahren jährliche Feldflüge während der Fortpflanzungszeit der Meerechsen durchgeführt, bei denen wir Luftaufnahmen von ihrem gesamten Verbreitungsgebiet, das den gesamten Archipel umfasst, gemacht haben. Parallel dazu werden bei diesem Projekt Citizen Science-Methoden eingesetzt, bei denen Freiwillige aus der ganzen Welt zur Datenanalyse beitragen, indem sie die Meeresleguane auf den Drohnenbildern zählen.

Das Hauptziel dieses Projekts besteht darin, vollständige und aktuelle Daten über Meeresleguankolonien zu sammeln, die es uns ermöglichen, die Größe der Populationen zu schätzen und Prioritäten für lokale Schutzmaßnahmen zu setzen. Dieses Projekt ist eine Zusammenarbeit zwischen der Universität Leipzig, dem Galapagos Science Center und der Direktion des Galapagos-Nationalparks.

Kontakt

Andrea Varela

Mit dabei waren:

Charles Duchatel, Radboud University Nijmegen (oben links), Masterstudentin Lara Müller, Universität Leipzig (oben rechts)

Prof. Dr. Sebastian Steinfartz, Universität Leipzig (unten links), Dr. Jesse Erens, Universität Gent (unten mitte), Promoventin Denisse Dalgo, Universität Leipzig (unten rechts)

Kontakt

Prof. Dr. Sebastian Steinfartz

An dem Projekt sind die HTW Dresden (Prof. Dr. Ulrich Walz, Professur Landschaftsökologie und Geographische Informationssysteme), die Universität Leipzig (Prof. Dr. Sebastian Steinfartz, Professur Molekulare Evolution und Systematik der Tiere) und das Senckenberg Institut Dresden (PD Dr. Raffael Ernst) beteiligt. Eine enge Zusammenarbeit mit bestehenden Initiativen des BUND Sachsen zum Schutz und Erhalt des Feuersalamanders ist bereits initiiert.

Kontakt

Judith Adam

ABS Online-Vortrag

16.04.2024, 20:00 Uhr

Thema: Bsal

Vortrag

Dr. Timm Reinhardt (Universität Leipzig)

Laura Jung (Universität Gießen)

Niklas Banowski

Einführung zum Thema Salamanderpest (Batrachochytrium salamandrivorans)

- Was ist Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal)? Die Historie, Symptomatik und die aktuelle Verbreitung in Deutschland.

- Was passiert auf populationsbiologischer Ebene beim Feuersalamander wenn Bsal auftritt.

- Wie könnte ein lokaler Bsal oder Feuersalamander Aktionsplan aussehen? Welche Komponenten sollte/kann er enthalten? Wie kann ein Hygienekonzept aussehen? Was mache ich, wenn ich Tiere finde, die Hinweise auf Bsal haben? Was läuft derzeit in anderen Bundesländern? Was kann man auf Baden-Württemberg übertragen?

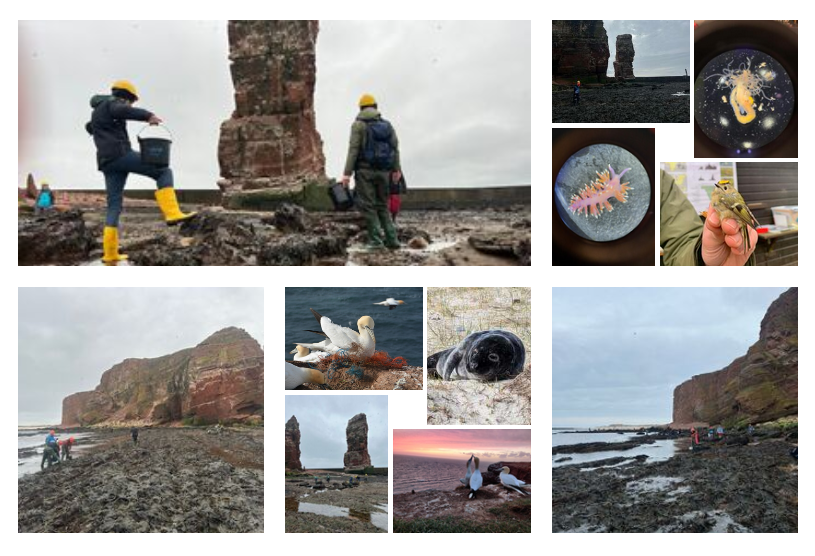

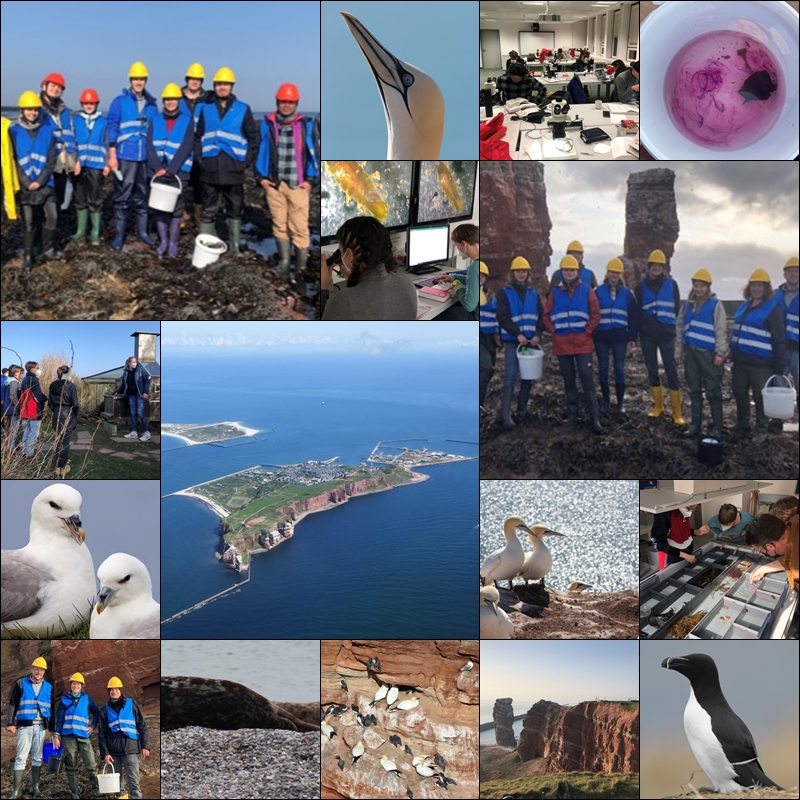

Pflichtexkursion: Prozesse zwischen Wasser und Land, Helgoland.

Datum: 20.03.2024 – 28.03.2024

Kontakt

Dr. Timm Reinhardt

Matthäus Haase

Stefan Schaffer

Pressemitteilung in:

FLI - Der Loeffler, Magazin für unsere Mitarbeitenden, Nr. 35, Heft 1/2024, Seite 17

Der Arbeitskreis “Mäuse im Forst” trifft sich jährlich, dieses Jahr vom 6.-7. März auf der Insel Riems. Kolleginnen und Kollegen aus ganz Deutschland erörtern aktuelle Fragestellungen, z.B.: wie vermeidet man Schäden, die durch Nagetiere im Forst verursacht werden? Zu diesen Nagetieren gehören verschiedene Wühlmausarten, wie Rötel-, Erd- und Feldmaus, die auch als Überträger verschiedener Zoonoseerreger wie Hanta-. Orthopockenviren und Leptospiren bekannt sind.

Vertreter der Universität Leipzig ist Ronny Wolf (im Bild links).

Kontakt

Ronny Wolf

2023

Artikel

Sächsische Zeitung "Dresdner Wissen", Ein Pilz bedroht Feuerslamander, 11.12.2023

Sächsische SZ.de, Wissenschaft, Ein gefährlicher Pilz bedroht die Feuersalamander, 16.12.2023

Pressemitteilungen in:

1. HTWD, Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden, Aktuelles, News (29.11.2023)

2. Universität Leipzig, News Portal (29.11.2023)

3. Senkchenberg Gesellschaft für Naturforschung, Feuersalamander - wo bist Du?

Start des Forschungsprojektes „Monitoring- und Frühwarnsystem zum Feuersalamandervorkommen in der Sächsischen Schweiz“

Der in Deutschland weit verbreitete Feuersalamander ist bisher vor allem durch den Verlust seines Lebensraumes und die Verschmutzung von Gewässern, in denen seine Larven aufwachsen, gefährdet gewesen. Seit einigen Jahren ist dieser besondere Schwanzlurch zunehmend durch den aus Asien eingeschleppten Erreger der Salamanderpest (Batrachochytrium salamandrivorans – Bsal), ein Hautpilz, der spezifisch Salamander und Molche befällt, in seinem Vorkommen stark bedroht. Vor allem der Westen Deutschlands (Ruhrgebiet und Eifel) war bislang betroffen, aber erste Vorkommen in Bayern deuten darauf hin, dass sich der Pilz weiter ausbreitet. Bisher liegen für Sachsen, auf dessen Fläche große und individuenstarke Populationen des Feuersalamanders vorkommen, noch keine Bsal-Nachweise vor. Die Nationalparkregion Sächsische Schweiz ist ein Verbreitungsschwerpunkt des Feuersalamanders und mit rund. 12.300 ha Gesamtfläche eines der größten Schutzgebiete in Sachsen.

An dem Projekt sind die HTW Dresden (Prof. Dr. Ulrich Walz, Professur Landschaftsökologie und Geographische Informationssysteme), die Universität Leipzig (Prof. Dr. Sebastian Steinfartz, Professur Molekulare Evolution und Systematik der Tiere) und das Senckenberg Institut Dresden (PD Dr. Raffael Ernst) beteiligt. Eine enge Zusammenarbeit mit bestehenden Initiativen des BUND Sachsen zum Schutz und Erhalt des Feuersalamanders ist bereits initiiert.

Kontakt

Prof. Dr. Sebastian Steinfartz

Körber Stiftung, Forscher fragen

Ort: Hamburg

Datum: 05.10.2023, 19:00 Uhr

Link Mediathek

Auf die Bedrohung durch Menschen reagieren Tier- und Pflanzenarten mit genetischen Variationen. Doch was, wenn die genetische Vielfalt gering ist, wie bei einigen Reptilien und Amphibien? Johannes Büchs spricht mit dem Biologen Sebastian Steinfartz über den Kampf zwischen Anpassung und Aussterben.

Evolution bezeichnet den Prozess, in dem Arten im Laufe der Zeit entstehen und sich verändern. Eine entscheidende Rolle spielen dabei genetische Variationen innerhalb von Populationen. Kommen über einen längeren Zeitraum viele Unterschiede zusammen, sprechen Biologen von einer neuen Art. Die genetische Vielfalt bietet Organismen außerdem die Möglichkeit, sich an dynamische Umweltfaktoren anzupassen.

Populationen mit einer geringen genetischen Vielfalt sind einem erhöhten Aussterberisiko ausgesetzt, wie beispielsweise der Feuersalamander. Doch wie können Strategien und Maßnahmen entwickelt werden, um den langfristigen Fortbestand von bedrohten Arten sicherzustellen?

In seiner Forschung beschäftigt sich der Evolutionsbiologe Sebastian Steinfartz insbesondere mit der genetisch bedingten Anpassungsfähigkeit von Reptilien und Amphibien an sich ändernde Umweltbedingungen.

Kontakt

Prof. Dr. Sebastian Steinfartz

Amphibian arkkeeping - threatened amphibian species afloat

Newsletter No. 63, September 2023

ISSN: 2640-4141

Newsletter-Link

Fire Salamander Day: A first awareness celebration in Germany

"As part of a free lecture program, colleagues from the Universities of Wuppertal and Leipzig, as well as from Wuppertal Zoo and the Aquazoo, reported on the biology of the Fire salamander and provided information on current results from research." (mehr auf Seite 12)

Publikationen

- Habitat connectivity supports the local abundance of fire salamanders (Salamandra salamandra) but also the spread of Batrachochytrium salamandrivorans

Bolte L, Goudarzi F, Klenke R, Steinfartz S, Grimm-Seyfarth A, Henle K

Landscape Ecology. 2023 Mar;38:1537-1554.

DOI: 10.1007/s10980-023-01636-8 - Handlungsbedarf und anlaufende Aktivitäten vor dem Hintergrund der Bedrohung einheimischer Schwanzlurche durch einen neuen Salamander-Chytridpilz

Lötters S, Geiger A, Kerres A, Krebs B, Ohlhoff D, Schmeller DS, Schmidt BR, Steinfartz S, Veith M, Vences M, Wagner N

Feldherpetologisches Magazin. 2015 Mar;3:39-40.

52nd Annual Meeting of the Ecological Society of Germany, Austria and Switzerland

"The future of biodiversity – overcoming barriers of taxa, realms and scales"

12.-16.09.2023

Leipzig, Germany

Programm

Vortrag

Andrea Varela, 14.09.2023, 17:45 - 18:00 Uhr

"Drones as a novel technique to monitor the endangered Galapagos Marine Iguana"

Poster

Leonard Bolte, 12.-13.09.2023

"Investigating microhabitat selection of Natterjack Toads in Lignite Mining Areas"

Posteransicht

Denisse Dalgo, 14.09.2023

"First Galápagos Macroalgae Genetic Database through DNA barcoding of algae specimens from marine iguanas foraging grounds"

Posteransicht

22nd European Congress of Herpetology

04.-08.09.2023

Springfield Campus, University of Wolverhampton, Wolverhampton, WV10 0JP, United Kingdom

Video

Programm

Abstracts

Vorträge

Denisse Dalgo, 05.09.2023, 12:40 - 13:00 Uhr

"Diversity of foraging niches of the Galápagos marine iguanas (Amblyrhynchus cristatus)"

Flora Uesseler, 06.09.2023, 12:20 - 12:40 Uhr

"Population genomics of Galápagos marine iguanas: Seeking footprints of local adaptation and gene flow"

Dr. Timm Reinhardt, 06.09.2023, 12:00 - 12:40 Uhr

"Phoenix from the ashes – hope for the fire salamander?"

Poster

Lara Gemeinhardt, 06.09.2023

"How to standardise fire salamander research, get the help of citizen scientists but minimise the risk of spreading the “Salamander Plague”"

Posteransicht

Posterpreis

Lara Gemeinhardt: How to standardise Fire Salamander research, get the help of citizen scientists but minimise the risk of spreading the "Salamander Plague"

Pflichtpraktikum: Spezielle Zoologie/Ökologie, Heldrungen & Sehmatal/Neudorf

Heldrungen: 16.07.2023 - 22.07.2023

Sehmatal/Neuforf: 15.07.2023 - 21.07.2023

Kontakt Heldrungen

Dr. Franzika Gerth

Ronny Wolf

Kontakt Sehmatal

Dr. Detlef Bernhard

Stefan Schaffer

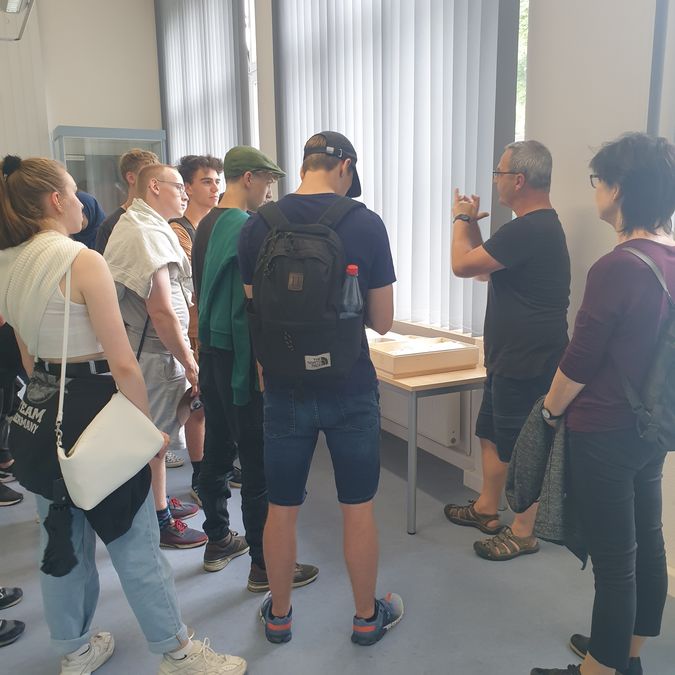

Neben einer Führung, am 05.07.2023, durch die Zoologische Lehr- und Studiensammlung (öffentlich nicht zugänglich), konnten die Schüler:innen zahlreiche Fragen zu den Präperaten, der Entstehungsgeschichte der Sammlung und ihren Präperatören stellen. Es gab die Möglichkeit Präperate genauer anzuschauen, die im Studium den Studierenden zur Verfügung stehen. Da drüber hinaus bekamen Einsicht in unsere Projekte und konnten in Erfahrung bringen was mit einem Biologie-Studium alles möglich ist. Da drüber hinaus konnten sich die Schüler:innen mit Studierenden austauschen, nach einer gemeinsamen Vorlesung.

Führungen nach Vereinbarung

Eine Führung durch die Räumlichkeiten der zoologischen Lehr- und Studiensammlung ist ausschließlich nach Vereinbarung möglich.

Kontakt

Dr. Detlef Bernhard

Ronny Wolf

Neben einer Wanderung durch den Nationalpark Hainich auf der Suche nach den Gelbbauchunken, haben wir uns die Jugendherberge „Urwald-Life-Camp“ Lauterbach angesehen. Diese wird im nächsten Jahr der neue Exkursionsort für das Geländepraktikum im Modul Spezielle Zoologie/Ökologie. Auch das Wildkatzendorf

Der Nationalpark Hainich ist der 13. Nationalpark Deutschlands und der einzige in Thüringen. Der Nationalpark hat eine beachtliche Größe von 7.500 Hektar. Seit 2011 zählt er zum UNESCO-Weltkulturerbe Buchenurwälder und Alte Buchwälder der Karpaten und anderen Regionen Europas. nerhalb der Fauna des Hainichs sind die Europäische Wildkatze, 15 Fledermausarten, sieben Spechtarten und mehr als 500 holzbewohnende Käferarten besonders nennenswert.

Artenschutz im Nationalpark:

- Kompetenzzentrum Wolf, Biber, Luchs

- Rettungsnetz Wildkatze

- Erhalt des Goldenen Scheckenfalters in Thüringen

- Ganzjahresbeweidung

- Biotopstrukturen für die Gelbbauchunke und den Nördlichen Kammmolch

Ein weiteres Ausflugsziel war das Wildkatzendorf Hütscheroda.

Im Wildkatzendorf werden folgende Tiere gehalten:

- Wildkatzen

- Luchs

- Mäuse

Nicht nur Tiere werden gehalten, das Wildkatzendorf ist auch an zahlreichen Prokejten der Natura2000 beteiligt.

Link zum Wildkatzendorf Hütscheroda

Ein großer Dank geht hierbei an Frau Dr. Katrin Vogel und ihre Mitarbeiter:innen für die Führung durch das Wildkatzendorf Hütscheroda.

Von der Mücke bis zum Elefanten – Faszinierende Tierwelt

Die im Rest des Jahres nur für den Lehrbetrieb zugängliche Zoologische Lehr- und Studiensammlung präsentiert zur Museumsnacht eine Vielzahl außergewöhnlicher Präparate aus fast 200 Jahren Sammlungstradition.

Programm

-

Biester & Bestien: Mal anfassen? … oder lieber nicht? Erleben Sie faszinierende Gliedertiere aus exotischen Ländern.

-

Versteckte Welten: Sie leben in der Erde und im Wassertropfen. Erst unter dem Mikroskop zeigt sich die wunderbare Vielfalt der Kleinstlebewesen.

-

Wandeln zwischen Welten: Entdecken Sie beeindruckende Amphibien und Reptilien an Land und im Wasser.

-

Godzilla und Galapagos von oben: Erfahren Sie, wie mit Hilfe von Drohnen Meerechsen geschützt werden können und wie Sie dabei mithelfen können!

-

Entdeckungsreise durch die Sammlung: Ein tierisches Quiz für Kinder. Begebt Euch auf Entdeckungsreise durch die Sammlung.

Film zur Museumsnacht 2023

Rückblick der Museumsnacht Halle & Leipzig 2023

Video

Pflichtexkursion: Prozesse zwischen Wasser und Land, Helgoland.

Datum: 22.03.2023 – 30.03.2023

Behold: The Galápagos’ Marine Iguana - This quirky icon of evolution faces a rocky future

Artikel

Smithsonian Magazine, Science, März 2023

A basalt coastline crowded with large, lounging iguanas looks nothing short of Jurassic. When I first saw these striking creatures in the Galápagos, I was impressed most by their placidness. Unfazed by humans, they spend long, sunny days warming in the equatorial sun like scaly house cats, sometimes in heaps, between foraging missions at sea to feed on marine algae.

Charles Darwin was famously unimpressed with this rare seafaring lizard. “It is a hideous-looking creature,” he wrote in The Voyage of the Beagle, “stupid, and sluggish in its movements.”

Since those encounters, however, the iguanas have won over many scientists. “I enjoy them because they come across as very amiable and easygoing,” says Amy MacLeod, a conservation biologist at Leipzig University, who studies marine iguana populations. “They are quite ungainly on land but very graceful in the water.”

Kontakt

Dr. Amy MacLeod

Wir gratulieren Dr. rer. nat. Bianca Unglaub zur bestandenen Promotion mit dem Thema „The influence of habitat quality on demography, disposal and population structure of great newts (Triturus cristatus)“.

Datum: 03.03.2023

Artikel

FUNKE Mediengruppe "Gong", Natur, Kobolde der Finsternis, 20.01.2023

FUNKE Mediengruppe "HÖRZU", Natur, Kobolde der Finsternis, 10.02.2023

Als der große Naturforscher Charles Darwin im Jahr 1835 die Galapagosinseln erreichte, war er vom Anblick der nur dort lebenden Meerechsen entsetzt. In seinen Aufzeichnungen ließ er seiner Abscheu freien Lauf: "Das Wesen ist hässlich anzusehen, von schmutzigschwarzer Färbung, dumm und träge in seinen Bewegungen." Sie wirkten auf ihn wie "Kobolde

der Finsternis". Was für ein böses, vorschnelles Urteil!

Sehen die bis zu 1,30 Meter langen Tiere nicht eher aus wie kleine Dinosaurier der Urzeit oder wie grimmige Drachen aus uralten Sagen?

Je länger man sich mit den Meerechsen beschäftigt, desto faszinierender erscheinen sie. So verfügen sie etwa über ein bemerkenswertes Alleinstellungsmerkmal: Sie sind die weltweit einzigen Echsen, die ihr Futter im Meer suchen. "Ihre Nahrung besteht vor allem aus Makroalgen", erklärt Prof. Sebastian Steinfartz im Interview mit uns. Steinfartz ist Professor für Molekulare Evolution und Systematik der Tiere an der Universität Leipzig – und der weltweit führende Meerechsenforscher. "Sie suchen diese zum einen gehend im flachen Wasser

bei Ebbe. Zum anderen tauchen sie aber auch danach. Sie können bis zu 30 Minuten unter Wasser bleiben und bis zu sieben Meter tief tauchen. Meistens halten sie sich aber deutlich kürzer unter Wasser auf, zwischen einer und drei Minuten. Unter Zwang – Darwin hat anscheinend entsprechende Experimente gemacht – konnten die Meerechsen sogar mehr als eine Stunde unter Wasser aushalten."

Kontakt

Prof. Dr. Sebastian Steinfartz

Ehrenamtspreis des Landkreises Leipzig verliehen

Geehrt wurde sechs Persönlichkeiten aus Borna, Frohburg, Grimma, Groitzsch, Leipzig und Zwenkau, die sich freiwillig für das Gemeinwohl im Landkreis Leipzig engagieren.

Datum: 20.01.2023

Ort: Sport- und Kulturstätte "Johannes Wiede" in Trebsen

Artikel

Landkreis Leipzig, Aktuelles, 23.01.2023

Landkreis Leipzig, Neujahrsempfang 2023, 23.01.2023

Experte in Sachen Naturschutz

Ronny Wolf aus Leipzig – Preisträger in der Sonstige Vereine

Sven Möhring von der unteren Naturschutzbehörde (uNB) des Landkreises Leipizg übernahm es, mit Ronny Wolf jemanden zu würdigen, der hoch engagiert ein Ehrenamt im Naturschutz versieht. Seit 2009 betreut Ronny Wolf als Kreisnaturschutzbeauftragter die Flächennaturdenkmale und Naturschutzgebiete im den nördlichen Teil des Landkreises Leipzig. Er hat die Population des Elbebibers entlang der Vereinigten Mulde zwischen Wurzen und Eilenburg ebenso im Blick wie die zahlreichen Monitoringprogramme des Freistaates, an denen er mitwirkt. Der Säugetieratlas Sachsen trägt die Handschrift des versierten Spezialisten wie zahlreiche Veröffentlichungen in Fachmedien.

Ronny Wolf ist eine Quelle wertvoller Daten und Hinweise auf faunistischem Gebiet und dem Landschaftsschutz. An der hohe Qualität der langjährigen Bestandsdokumentation und den Kontrollberichte seiner Naturschutzobjekte zeigt sich sein großes Engagement und Interesse an der Natur seiner Heimat.

Das notwendige Wissen hatte sich Ronny Wolf autodidaktisch in der Fachgruppe für Ornithologie und Herpetologie Falkenhain erarbeitet, ab 1998 als Naturschutzhelfer vertieft und später ein Studium perfektioniert. Auch wenn aus dem Hobby Beruf wurde, der Unteren Naturschutzbehörde blieb er im Ehrenamt treu. Für sie ist er ein verlässlicher und vertrauensvoller Partner, der den im Ehrenamt übertragenen Aufgaben vorbildlich nachkommt. Kritisch geht er Verstößen und Unterlassungen nach ist hilfsbereit und zeigt Toleranz bei Fachgesprächen und der praxisnahen Konfliktbewältigung.

2022

Mitglieder unserer Arbeitsgruppe sind wieder auf dem Galapagos-Archipel.

Es ist gerade Brutzeit und die Meerechsen-Männchen kämpfen um Territorium und Weibchen.

Lava-Echsen sind weitere spannende Reptilien, die man auf den Inseln beobachten kann.

Twitter

Kontakt

Prof. Dr. Sebastian Steinfartz

Matthäus Haase

Artikel

Universität Leipzig, News Portal, 24.11.2022

Die Universität Leipzig kann im aktuellen Studienjahr an 137 Studierende Deutschlandstipendien vergeben, ermöglicht von mehr als 100 Förderpartnern. Zur Stipendienfeier am 23. November im Paulinum – Aula und Universitätskirche St. Pauli lernten sich die Stipendienstifter:innen und ihre Stipendiat:innen persönlich kennen.

Artikel

Zentrum für Lehrer:innenbildung und Schulforschung

Laudatio René Michel im Sommer 2022

Den Examenspreis des SLV und des ZLS für eine fachwissenschaftliche Arbeit erhält im Sommersemester 2022 Frau Tina Sophie Jung für ihre herausragende Studienleistung. Herzlichen Glückwunsch!

Ihre Staatsexamensarbeit mit dem Thema „Insekten auf Brennnesseln. Entwicklung eines illustrierten Bestimmungsschlüssels für den Biologieunterricht“ im Bereich der Fakultät für Lebenswissenschaften überzeugte die Jury. Schon am Titel wird deutlich, dass die Arbeit einen Bezug zur Fachwissenschaft aber auch zur Schule aufweist.

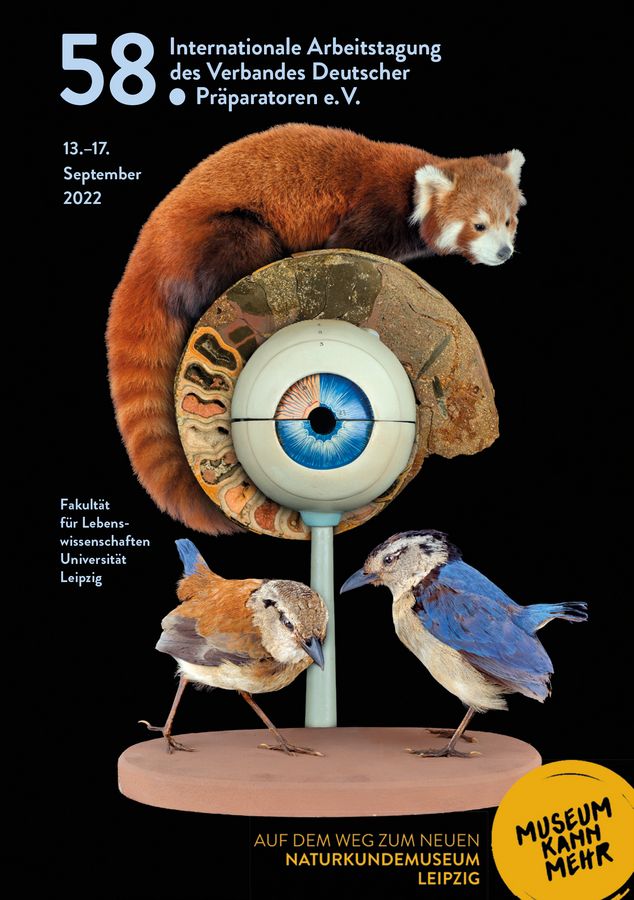

58. Internationale Arbeitstagung des Verbandes Deutscher Präparatoren e. V.

Datum: 13.09.2022 - 17.09.2022

Ort: Leipzig

Programmheft

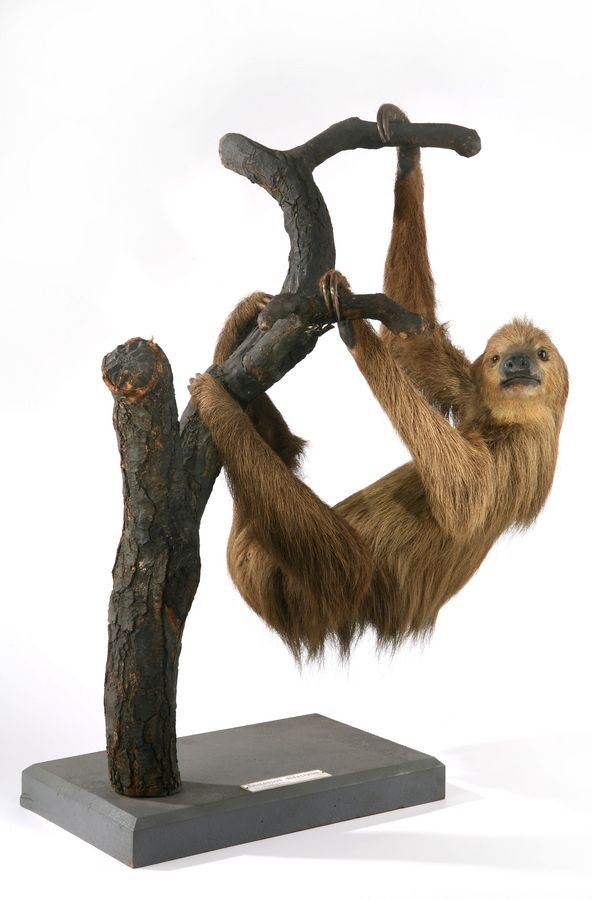

Vortrag Ronny Wolf

Die Präparate von Herman H. ter Meer – ihr Verbleib und der Werdegang der Zoologischen Sammlung der Universität Leipzig im 20. Jahrhundert

Das Zoologische Institut und Museum der Universität Leipzig wurde 1837 von Professor E. F. Poeppig (1798-1868) gegründet. In den Folgejahrzehnten erfuhr die Sammlung besonders unter den Professoren R. Leuckart (1822-1898) und C. F. Chun (1852-1914) deutliche Erweiterungen, sodass die Sammlung bereits um 1880 mehr als 60.000 Präparate umfasst haben soll. Professor Carl F. Chun führte nicht nur die sammelintensive Tiefseeexpedition „Valdivia“ durch, sondern er verpflichtete 1907 Herman H. ter Meer als Inspektor an die Leipziger Universität. Bis zu seinem Tod fertigte Herman H. ter Meer hier wie auch in seinem Privatatelier zahlreiche Dermoplastiken an. Anhand seines Auftragsbuches für die Privatkunden ist die Anzahl dieser Werke bekannt, wohingegen kaum Unterlagen über seine Arbeiten am Zoologischen Institut existieren. Vermutlich gingen diese im Zuge der Auflösung der Sammlung Ende der 1960er während der dritten Hochschulreform verloren. Große Sammlungsteile fanden während dieser Zeit Eingang in die Zoologischen Museen von Berlin, Dresden und Leipzig. Derzeit sind noch etwa 2.500 Präparate aus der ehemaligen Sammlung Bestandteil der heutigen Zoologischen Lehr- und Studiensammlung der Universität Leipzig. Darunter befinden sich auch einige mit Originaletiketten gekennzeichnete Arbeiten von Herman H. ter Meer, wie ein Mantelpavian, ein Gerfalke, ein Zweifingerfaultier und eine Überarbeitung eines Rotflügel-Pampahuhnes. Mittels Fotorecherchen lassen sich ein Felsenpinguin, ein Schwarzgesicht-Seidenhuhn, ein junger Gorilla und ein Modell eines Löwenschädels ter Meer zuordnen. Weitere 15 Präparate wurden auf aus Torf-Gips-Masse hergestellten Postamenten montiert und lassen deshalb vermuten, dass es sich um Arbeiten von ter Meer handelt. Schwieriger ist die Beurteilung von 181 Dermoplastiken, welche zwar alle während der Arbeitsjahre von ter Meer entstanden und auch seine handwerkliche „Handschrift“ tragen, jedoch nachträglich umgesetzt wurden. Erschwerend kommt hinzu, dass sich auch Arbeiten seiner Schüler in der Sammlung befinden und sie sich nicht ohne Weiteres von den Werken ter Meers unterscheiden lassen. In den Jahren zwischen 1910 bis 1930 entstanden am Zoologischen Institut zahlreiche anderweitige Präparate zu Lehrzwecken, wie etwa verschiedenartige Nasspräparate und viele Skelettmontagen in auffallend ähnlichen Haltungen wie die Dermoplastiken von ter Meer. Da entsprechende Aufzeichnungen bisher noch nicht wiedergefunden wurden, kann nicht beurteilt werden, inwieweit diese von ter Meer selbst angefertigt oder von ihm beaufsichtigt wurden. Dies zu klären ist eine Aufgabe zukünftiger Recherchen.

Poscast

MDR WISSEN, Meine Challenge - Ich endecke eine neue Art, 12.08.2022

Etwa 1,3 Millionen Tier- und Pflanzenarten haben wir Menschen bislang beobachtet, beschrieben und klassifiziert. Doch das ist nur ein Bruchteil, denn schätzungsweise 10 bis 100 Millionen Arten dieser Erde sind uns noch völlig unbekannt. Bei Insekten und Bodentieren vermutet die Wissenschaft hier besonders viel Potenzial. Deshalb begibt sich Max Fallert unter die Artenforscher und geht auf Entdeckungsreise in die Natur: Er lernt, was es braucht, um eine seltene Art überhaupt erkennen zu können und erfährt, was die Artenbestimmung mit Natur- und Umweltschutz zu tun hat. Unterstützt wird er dabei von Dr. Günter Matzke-Hajek, Biologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Rote-Liste-Zentrum (RLZ) in Bonn, Ronny Wolf, Technischer Angestellter der Abteilung „Molekulare Evolution und Systematik der Tiere“ an der Universität Leipzig und Helene Otto, Freizeit-Entomologin aus Leipzig. Wird Max es schaffen, innerhalb von zwei Wochen in seiner Heimat eine bislang unbekannte Art zu entdecken?

Kontakt

Ronny Wolf

Der Doktorand Leonard Bolte und der BSc-Student Lion Schneidewind untersuchen die Bevorzugung von Bruthabitaten und das Austrocknungsrisiko bei Erdkröten und Kreuzkröten. Leider erwarten wir aufgrund der anhaltenden Trockenheit in diesem Jahr nur einen begrenzten Fortpflanzungserfolg dieser Pionier-Amphibienarten. Das abgebildete Gewässer war 2021 noch mit Laich und Larven gefüllt, ist jetzt aber einer von vielen trockenen Teichen im Untersuchungsgebiet (ehemalige Braunkohlegruben, südlich von Leipzig). Im Jahr 2021 waren 17 von 61 untersuchten Teichen Ende Juni ausgetrocknet, in diesem Jahr sind es 53 von 66.

Twitter

Kontakt

Leonard Bolte

Von der Mücke bis zum Elefanten – faszinierende Tierwelt: Die im Rest des Jahres nur für den Lehrbetrieb zugängliche Zoologische Lehr- und Studiensammlung der Universität Leipzig präsentiert zur Museumsnacht eine Vielzahl außergewöhnlicher Präparate aus fast 200 Jahren Sammlungstradition.

Programm

-

Biester & Bestien: Mal anfassen? … oder lieber nicht?

-

Wandeln zwischen Welten: Entdecken Sie beeindruckende Salamander und Molche an Land und im Wasser.

-

Tierisches Quiz: Begebt euch auf Entdeckungsreise durch die Sammlung.

-

Hinter den Kulissen: Entdecken Sie Objekte aus allen Teilen der Erde auf dem sonst verschlossenen Dachboden der Zoologischen Sammlung.

-

Godzilla und Galapagos von oben: Erfahren Sie, wie mit Hilfe von Drohnen Meerechsen geschützt werden können und wie Sie dabei mithelfen können!

Neben der beeindruckenden Größe und der Vielfalt der Tiere, gab es bei der Führung durch den Tierpark auch einen Blick hinter die Kulissen. Es wurde viel über die Geschichte des Tierparks berichtet, ebenso über die Zukunft. Das Hauptaugenmerk lag bei der Besichtigung beim Vivarium der Tierparkes. Dort sind drei systematische Gruppen vertreten:

- Schleichenlurche oder Blindwühlen: wurm- bzw. schlangenähnlich

- Froschlurche: erwachsene Tiere ohne Schwanz; kurzer, gedrungener Körper mit langen und kräftigen Hinterbeinen; meist eine muskulöse Zunge (Beutefang); Stimmbänder und Kehlkopf (Lauterzeugung)

- Schwanzlurche: eidechsenartige Gestalt; Extremitäten sind verhältnismäßig kurz

Ein großen Dank geht hierbei an Herr Thomas Paarmann, der uns durch den Tierpark führte!

Erstnachweis der neozooischen Marokkanischen Waldschabe Planuncus tingitanus (BOLIVAR, 1914) sensu lato, in Sachsen und ihre Ausbreitung im Stadtgebiet von Leipzig (Blattoptera: Ectobiinae)

Matzke D

Mitteilungen Sächsischer Entomologen. 2022 Apr;41(142):66-73.

Nach dem Leipziger Erstfund durch Ronny Wolf (Universität Leipzig, AG Molekulare Evolution und Systematik) Anfang Juli 2020 in der Leipziger Talstraße 33 wurde die Marokkanische Waldschabe Planuncus tingitanus (BOLIVAR, 1914) im Stadtgebiet von Leipzig zum ersten Mal für Sachsen gefunden. Daraufhin wurden vom Autor etliche Stadtexkursionen (2020/2021) unternommen und die Nachweise dokumentiert.

Kontakt

Danilo Matzke

Ronny Wolf

Pflichtexkursion: Prozesse zwischen Wasser und Land, Helgoland.

Datum: 22.03.2022 – 31.03.2022

Datum: 17.03.2022

Uhrzeit: 11:00 Uhr

Ort: Großer Hörsaal, Talstraße 33, 04103 Leipzig

Liebe Kollegen, Studierende und Interessierte,

Dr. Amy MacLeod wird am nächsten Donnerstag, den 17.03.2022 um 11:00 einen Vortrag im Großen Hörsaal (Talstraße 33) über unsere letzte Galapagos-Expedition halten.

Unter dem Titel "Iguanas from Above - a new approach to monitoring the Galápagos marine iguana“ wird hierbei vor allem ihr Projekt zum Monitoring der endemischen Meerechse mit Hilfe von Drohnen vorgestellt.

Beste Grüße,

Sebastian Steinfartz

Artikel

(Universität Leipzig, Pressemitteilung, 04.02.2022)

Ein Forscherteam der Universität Leipzig hat in den vergangenen Wochen auf den Galápagos-Inseln mit Drohnen Luftbilder von Meerechsen aufgenommen. „Iguanas from Above“ heißt die Kampagne. Die Forschenden zählen nun auf den Luftbildern den Bestand dieser vom Aussterben bedrohten Leguan-Art, die nur auf dem Archipel im östlichen Pazifik natürlich vorkommt. Außerdem sammelten sie Blut- und Hautproben von Leguanen sowie Algen aus ihrem Lebensraum, um mehr Erkenntnisse über deren Ernährung zu bekommen. Anfang Februar hat ebenfalls auf den Galápagos-Inseln ein zweites Projekt im Rahmen dieser Kampagne begonnen: Bei diesem Citizen-Science-Projekt werden Laien gesucht, die Leguane auf Fotos zählen, damit Daten schneller ausgewertet werden können. Per Foto-Zählung wird auch die Menge des Plastikmülls auf den Inseln und im Meer erfasst, der eine große Gefahr nicht nur für die Meerechsen darstellt.

Bisher unerreichbare Orte mit Drohnen erschlossen

„Der Einsatz von Drohnen macht viele Orte zugänglich, die zuvor nicht erreichbar waren. Er vermeidet das Anlanden von Booten auf diesen abgelegenen Inseln, was – selbst wenn möglich – aufgrund der rauen See und der scharfen Felsen normalerweise sehr gefährlich ist“, erläutert die Zoologin Dr. Amy MacLeod von der Universität Leipzig, die Leiterin der Kampagne. Das sechsköpfige Team hatte zuvor eine Woche lang auf dem ecuadorianischen Festland den Umgang mit Drohnen trainiert. Durch die Aufnahmen bekommen die Forschenden einen Überblick, wie viele Meeresleguane noch auf den Inseln leben und wo genau sie genau zu finden sind. Die Doktorandin Denisse Dalgo leitete das zweite Projekt, das Aufschluss über die Ernährung sowie die grundlegenden Körpermaße wie Körperlänge und -gewicht der seltenen Tiere bringen soll.

Radiobeitrag

Deutschlandfunk, Forschung aktuell, 27. Januar 2022

Kontakt

Dr. Kathleen Preißler

2021

Publikation (pdf)

Erstnachweis von Bittacus hageni Brauer, 1860 (Mecoptera, Bittacidae) für Sachsen

Hahn L, Schaffer S, Wolf R, Bernhard D

Entomologische Nachrichten und Berichte. 2021 Dec;65:331-332.

Pressemitteilungen in:

1. Newsprotal der Universität Leipzig (14. Dezember 2021)

2. MDR Wissen (15. Dezember 2021)

3. Das Leipziger Universitätsmagazin (17. Februar 2022)

Forschende und Biologiestudierende der Universität Leipzig haben bei einer zoologischen Freilandexkursion im Leipziger Auwald ein extrem seltenes Insekt entdeckt, den Mückenhaft (Bittacus hageni). Gleich mehrere Exemplare gingen ihnen im Leipziger Auwald ins Netz. Diese Art von Schnabelfliegen ist in Europa nur an wenigen Stellen zu finden. In Deutschland galt sie bis 2003 als ausgestorben. Der Fund unterstreicht die Bedeutung des Leipziger Auwaldes als einzigartigen, aber bedrohten Lebensraum. Er zeigt aber auch, welche wertvollen Entdeckungen durch Studentenexkursionen möglich werden. Exkursionsleiterin Lisa Hahn, Doktorandin am Institut für Biologie, und ihre Kollegen haben zu dem Fund ein Paper verfasst, das in der Dezemberausgabe der Zeitschrift „Entomologische Nachrichten und Berichte“ erschienen ist.

Kontakt

Dr. Detlef Bernhard

Lisa Hahn

Videolink

(Auf einen Kaffee mit ..., Folge 20, 29. Oktober 2021)

„Auf einen Kaffee mit ...“ ist der Wissenschaftspodcast der Universität Leipzig. Bei einer Tasse Kaffee sprechen wir mit Dozent:innen über ihre Forschungsgebiete. Ob Naturwissenschaft oder Geisteswissenschaft – hier bekommen Sie Wissenschaftsthemen frisch aufgebrüht.

Bedrohte Amphibien und Reptilien: Sebastian Steinfatz erschließt nicht nur Genome, er ist auch am Artenschutz beteiligt.

Kontakt

Prof. Dr. Sebastian Steinfatz

Videolink

(KIKA, 11. Oktober 2021)

Ab in den Wald

Es geht ab in den Wald. Clarissa und Ralph erklären, was man dort im Boden, in den Baumwipfeln und überall dazwischen Spannendes entdecken kann. Und nicht nur das: Für das echte Nähe-Erlebnis nimmt Clarissa die Zuschauer direkt mit nach draußen ins Grüne. Dabei geht es hoch hinauf in einem Kran zusammen mit zwei Baumkronenforschern.

Kontakt

Lisa Hahn

Artikel

(wissenschaft.de, Umwelt + Natur, Amphibien, 13. September 2021)

Von wegen ortstreue Kammmolche: Die Promis unserer heimischen Amphibienwelt sind wanderfreudiger als bisher angenommen, zeigt eine Studie. Dabei suchen sie sich offenbar gezielt die besten Teiche für die Fortpflanzung in ihrer Region aus. Möglicherweise gilt dies auch für andere Amphibienarten, sagen die Wissenschaftler. Die Ergebnisse tragen damit zum Verständnis der Ökologie dieser Tiere bei und können dem angewandten Schutz spezieller Arten zugutekommen.

Kontakt

Prof. Dr. Sebastian Steinfartz

Pflichtexkursion: Durchführung von Experimenten und Erfassung von Biodiversität der Alpen, Berchtesgarden.

Datum: 03.07.2021 – 10.07.2021

Kontakt

Prof. Dr. Sebastian Steinfartz

Dr. Franziska Franke

Dr. Kathleen Preißler

Kontakt

Lisa Hahn

Wir gratulieren Leonard Bolte zum Erhalt eines Promotionsstipendiums bei der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) für das Projekt „Pionierartenschutz in der Bergbaufolgelandschaft: Eine Analyse limitierender Habitat- und Umweltfaktoren der Kreuzkröte (Epidalea calamita) im Mitteldeutschen Braunkohlerevier“.

Kontakt

Leonard Bolte

Artikel

(MDR Nachrichten, 7. Februar 2021)

Die Deutsche Wildtier Stiftung hat den Fischotter zum Tier des Jahres 2021 auserkoren.

In freier Wildbahn trifft man sie nur selten an, denn die Tiere sind flink und scheu. Der Biologe Ronny Wolf erforscht die Tiere an der Uni Leipzig und an Leipzigs Gewässern. Wer dem Fischotter auf die Spur kommen möchte, der suche am besten an Brücken, erklärt Wolf: „Dort steigt der Fischotter quasi aus, läuft unter der Brücke an Land hindurch.“ Warum der Fischotter es scheut, unter Brücken hindurch zu schwimmen, wisse man nicht.

Kontakt

Ronny Wolf

2020

Artikel

(MDR Wissen, 29. Dezember 2020)

Videolink

(MDR Wissen, 10. Dezember 2020, Min. 00:52 – 04:36)

Auf Echse in Ecuador: Wie Forscher:innen einzigartige Galápagos-Bewohner retten wollen.

Meerechsen sind etwas ganz Besonderes! Sie kommen ausschließlich auf den Galápagos-Inseln vor und sind die einzigen Echsen weltweit, die ihre Nahrung – Makroalgen – aus dem Meer beziehen.

Wissenschaftler der Universität Leipzig untersuchen die Nahrungsökologie und Populationsgrößen der Tiere, um sie besser schützen können. Mit im Team ist Denisse Dalgo. Die Doktorandin analysiert den Kot der Meerechsen.

Kontakt

Prof. Dr. Sebastian Steinfartz

Denisse Dalgo

Artikel

Informationsdienst Wissenschaft e.V. -idw-, 7. September 2020

VET-MAGAZIN.de, Nachrichten aus der Veterinärmedizin, Exotenmedizin, 11. September 2020

Ein Forschungsteam unter Leitung von Dr. Amy MacLeod zählt mithilfe von Drohnen Meeresechsen auf den Galápagos-Inseln.

Ziel des Projekts der Universität Leipzig ist es, die Populationsgrößen dieser vom Aussterben bedrohten Art festzustellen und auch mithilfe von Freiwilligen genau zu verorten – um die Leguane besser schützen zu können.

Eine aktuelle Studie zu den Meerechsen zeigt zudem, dass viele der Proteine in den Sekreten spezieller Drüsen der Tiere Teil ihres Immunsystems sind.

Insektensterben ist ein Dauerthema. Doch weder über die genauen Zahlen, die Ursachen, noch über Lösungen herrscht Einigkeit. Die Wissenschaft sucht fieberhaft nach belastbaren Ergebnissen.

Faszination Insekten. Ihre Form und Farben lassen uns staunen, doch sie sind in Gefahr.

Politik, Wissenschaft und sogar die Chemieindustrie - alle wollen nun die Instekten retten. Fakt ist, die Wissenschaft stekt erst am Anfang der Forschung. Es gibt einige Studien, doch keine flächendeckende Zahlen über den Insektenrückgang. Das Thema Instektensterben hat eine neue Dimension erreicht. Auf jeden Menschen kommen rund 1,4 Milliarden Insekten. Im Gegensatz zu den Säugetieren sind sie wenig erforscht. Fakt ist als Bestäuber sind sie für die Pflanzenelt wichtig, sichern damit auch unsere Ernährung. Für die Vogelwelt sind sie die Lebensgrundlage.

Kontakt

Dr. Detlef Bernhard

Nora Haack

Artikel

FUNKE Mediengruppe "HÖRZU", Natur, Hilfe für den Superlurch, Januar 2020

Alarmstufe Rot!

Unter den Feuersalamandern breite sich ein heimtückischer Pilz aus - mit tödlichen Folgen.

Nebel, Nieselregen, Dunkelheit, Temperaturen um die sechs Grad: Wenn wir Menschen uns am liebsten in unserer gemütlichen Stube verkriechen, werden Feuersalamander erst so richtig aktiv. Die schwarz-gelb gemusterten Amphibien aus der Ordnung der Schwanzlurche bekommen über ein Organ in ihrer Nase sogar ein Signal, sobald sich Regen ankündigt. Dann streifen die versteckt lebenden Tiere durch ihre Reviere, die oft in Laub- und Mischwäldern mit Bachläufen liegen.

Die charismatischen Tiere sind über weite Teile Mittel- und Südeuropas verbreitet, und sie besitzen eine ganze Reihe von erstaunlichen Fähigkeiten. So produzieren sie ein starkes Gift, das sie über verschiedene Hautdrüsen bis zu einem Meter weit verspritzen können. Sogar für Hunde kann ihr Giftcocktail tödlich sein. Natürliche Feinde haben die Feuersalamander deshalb kaum. Ebenfalls erstaunlich ist ihre Regenerationsfähigkeit: Tragen sie eine Verletzung davon, schließen sich Wunden extrem schnell, abgetrennte Körperteile wachsen sogar nach.

Kontakt

Prof. Dr. Sebastian Steinfartz

Dr. Kathleen Preißler

2019

Videolink

(NaturNah Doku, 2019)

Der Feuersalamander ist vom Aussterben bedroht. In Teilen des Ruhrgebiets ist er schon fast ausgerottet. Die Art wird von einem aus Asien eingeschleppten Pilz dahingerafft, der sich in Windeseile verbreitet. Forscherin Kathleen Preißler und Hobby-Salamanderexperte Erhard Hartmann sind in Niedersachsen in den Wäldern des Sollings unterwegs, um die Salamander zu retten.

Der Solling, im Weser-Bergland, ist Niedersachsens zweitgrößtes Gebirge und Heimat wilder Tiere. Doch die Idylle ist bedroht. Noch bieten die Täler mit ihren Bächen und Mooren wichtige Lebensräume für Amphibien, wie Kröten und Molche. Im Solling gibt es besonders viele Feuersalamander, aber von Südwesten her nähert sich eine Gefahr. Ein vermeintlich eingeschleppter Pilz aus Asien tötet die Salamander in der Eifel und im Ruhrgebeit. Der mikroskopisch kleine Bsal-Pilz frisst sich in die Haut seiner Opfer, deshalb nennt man ihn auch den "Salamanderfresser".

Kontakt

Dr. Kathleen Preißler

Artikel

(Leipziger Volkszeitung, 12. Januar 2019)

Ihre Spuren sind in Leipzig unübersehbar: Mitten in der Großstadt leben wieder Biber. Die streng geschützten Tiere stören sich offenbar nicht an Spaziergängern oder dem Betrieb rund ums RB-Stadion. Gleich nebenan wohnen sie.

Früher galten sie in Leipzig als ausgerottet. Jetzt sind die Biber zurück: Mitten in der Stadt, zwischen Stadion und RB-Trainingsgelände, haben sich die streng geschützten Tiere im Elsterbecken breit gemacht – und legen dort die Bäume flach. Das Umweltamt sieht aktuell noch keinen Anlass zum Eingreifen.

Spaziergänger flachsen schon: Inzwischen hätten die Biber in diesem Winter mehr Bäume umgelegt als die Förster bei ihrer jährlichen Pflege. Tatsächlich dürfte mehr als ein Dutzend der Bäume, die derzeit am Uferrand des Elsterbeckens im Wasser liegen, auf das Konto der Tiere gehen. Gut zu erkennen sind an ihnen die Spuren des zweitgrößten Nagetieres der Erde, der sein Futter per „Sanduhrtechnik“ so lange beknabbert, bis es umfällt. Eine Biberfamilie benötige für einen 30 Zentimeter starken Baum zwei Nächte, weiß Nabu-Biberexperte Ronny Wolf.

Kontakt

Ronny Wolf